立原正秋「剣ヶ崎」の一族の愛の悲劇

暗い主題を扱いながら清澄な文体に導かれたこの小説は、民族問題を抜きにしては語れないが、それと同時に、これは「血を分けた」者たちの愛と憎しみの物語である。物語の主要な展開において、「他人」というものがほとんど現れず、登場人物がすべてといっていいくらいに血縁だからである。

ふたつ違いの石見太郎と次郎の父、日韓混血の李慶孝と母尚子は従兄妹同士である。ここにまず血縁である以上に魅かれあう、紛れもない熱い血の交情がある。しかし、その父は北支事変勃発の年に韓国大邱の連隊を脱走したまま、杳として行方が知れない。次郎が十一歳の時である。尚子は二人の子を連れて帰国し、鎌倉の実家から剣ヶ崎の家へと移り住む。そして、その家に療養にやって来た母方の従妹の志津子と太郎もまた、宿命のようにもとめ合うのだ。

この二代にわたる二組の愛は、続柄は同じでも、血が濃くなった太郎と志津子の方がより悲劇的である。なぜ愛し合う相手が志津子でなければならなかったのか、といってしまえば、小説は成り立たない訳だが、父と母が魅かれ合い、兄と志津子が魅かれ合ったのを、太郎自身「不思議だ」と言い、大学で中世文学を講じるようになってから、次郎も殊に不思議なことと感じるようになっている。

志津子が剣ヶ崎へやって来たのは、尚子が再婚して小田原に去ったのと同じ年のことである。このとき十七歳の太郎は、美しく成長した一つ年下の従妹に、心ならずも他家に去ってゆかねばならなかった母の面影を見ていたのではないか。

右翼思想の持主の志津子の兄憲吉は、太郎という人間そのものよりも、彼のなかに流れている朝鮮人の血を憎み、妹との交際を許さぬばかりか、次郎ともども剣ヶ崎の家から追い出そうとする。終戦直後の八月十六日、「従兄(にい)さん。俺と志津子が発つのを、とめることはできないよ」という太郎を、激昂した憲吉は竹槍で刺して殺す。「血をわけた者を殺すなんて」と叫んで志津子は気を失うが、その夜剣ヶ崎の断崖から身を投げて死んでしまう。二人の死を追うように、海軍中佐だった叔父李慶明が林の中で拳銃自殺したのは、翌日の暁方のことだった。

「混血自体が一種の罪悪だ」「信じられるのは美だけだ」と言い続け、渝(かわ)らぬもの移ろわぬものを絶えずもとめ続けながら、聡明さのゆえに二十歳にしてすでに虚無の仮面をつけていた太郎。彼は血縁の濃い血を愛し、さらにまたその縁に続く者によって罪の血を流しつつ絶命する。ここには見事なまでの滅びの美学がある。彼は存在自体が罪であるみずからをすすんで滅ぼすことによって、永遠に移ろわぬ美そのものになろうとしたのかもしれない。

一方、たった一日の間に相次いで三人の身内を失くし、自身の死をも垣間見ながら、死んではならぬと自分に鞭打った次郎の精神の勁さは、「鉄の意志」を持った父から受け継がれたものだろうか。

事件当日から行方のわからなかった憲吉が鎌倉の家に戻って来たのは、四年後の花曇りの午後である。痩せさばらえて狂人となりながらも、彼は自分が殺した従兄の名を呼んで、満開の桜の樹の下で泣いたのである。半年後、彼もまた狂気のままに死んでゆく。

後年、次郎は「憲吉が太郎を刺したのは日本人の血、太郎を求めてきたのも日本人の血」と思い返す。血の不幸は、憎んだ方にも憎まれた方にも、等しく滅びをもたらしたのだった。

暗い思い出しかない土地を去ってから十七年間、墓参以外には訪れることもなかった剣ヶ崎にふたたび足を向けたのは、二十五年ぶりに再会した父李慶孝を案内するためであった。渡米途次に日本に立ち寄った父は、軍人として韓国の要職に就いている。すっかり韓国人になりきった父と国文学の研究者である息子とは、血が繋がっているとはいえ、もはや他人以上に他人なのである。父はなぜ二十五年の間に一度も連絡をしなかったのかについては一切触れることはなかった。しかし失踪の理由と韓国人として生きようとした決意について語り、「血の迷いなどは青年時代にどこかに捨ててきた」ときっぱりと言ってのける。

次郎は父と再会したことで不可侵の距離を感じるが、それとともに十七年の間わだかまっていた暗い翳がすこしずつ晴れてゆくのを感じていた。「ひとつの宿命をのりこえた」と思う。生き残ったために一身に背負ってきた一族の悲劇から、ようやく解き放たれる時がきたのである。

この小説が書かれたのは今から五十年も前のことだが、当時と現在とでは「混血」に対する意識にも格段の変化がある。にもかからわず、大変残念なことだが、差別意識は根深いところでは決してなくなってはいない。それは次郎が「不思議な島国根性」と父に言った、脈々と続いてきた日本人のかわることのない国民性に拠るのだろうか。

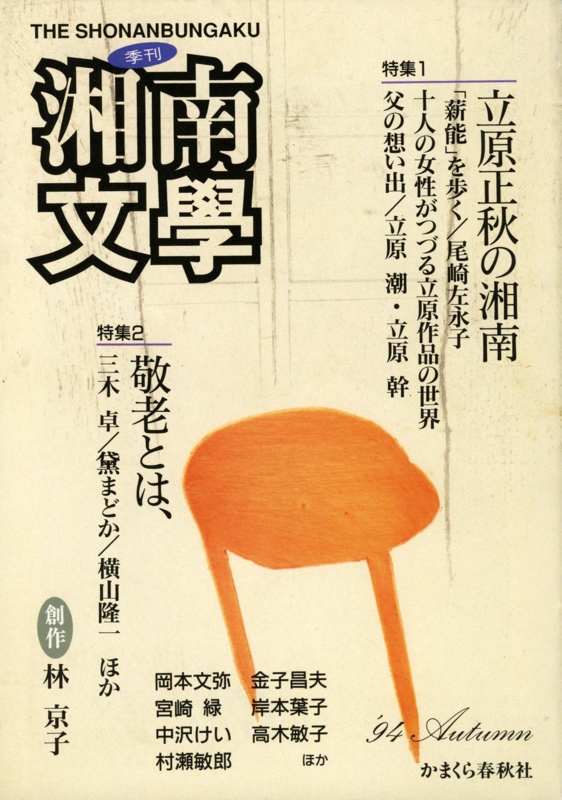

初出 :「季刊湘南文學」1994年秋号 〜十人の女性がつづる立原作品の世界〜より

かまくら春秋社